Approche

méthodologique

Deux axes méthodologiques

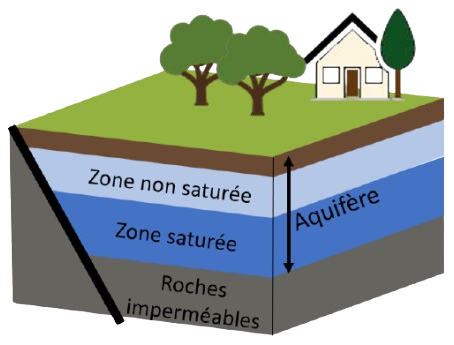

La compréhension des eaux souterraines est la clé d’une gestion durable et stratégique de la ressource. Pour appréhender la complexité et l’hétérogénéité des aquifères, deux axes sont étudiés :

Structure

La structure d’un aquifère concerne tout ce qui est fixe. Par exemple :

- Les limites de l’aquifère dans les 3 dimensions de l’espace,

- Les niveaux de l’aquifère les plus productifs.

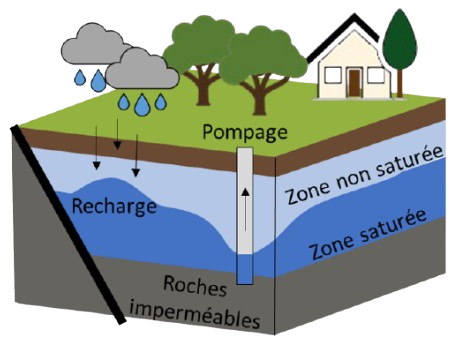

Fonctionnement

Le fonctionnement de l’aquifère est dynamique, il est susceptible d’évoluer au cours du temps. Il s’agit par exemple :

- De l’évolution de la recharge,

- De l’influence d’un pompage.

Un panel d'outils

La complexité des aquifères nécessite l’utilisation combinée d’un large panel d’outils. Ces outils sont en constante évolution avec des développements continus dans les technologies de capteurs/instruments de mesures, de traitement des données et d’apprentissage automatique. Parmi ces différents outils, on retrouve notamment :

Traçage artificiel & naturel

Le traçage permet d’identifier une connexion directe entre deux ou plusieurs points (transfert de masse).

Le traçage est artificiel lorsqu’un colorant est injecté. L’arrivée du colorant est suivie à un ou plusieurs points qu’on suppose connectés au point d’injection.

Lors d’un traçage naturel, on analyse ce qui est déjà présent dans l’eau, que ce soit un élément naturellement présent (e.g. calcium, bicarbonate) ou d’origine anthropique (e.g. nitrates, pesticides).

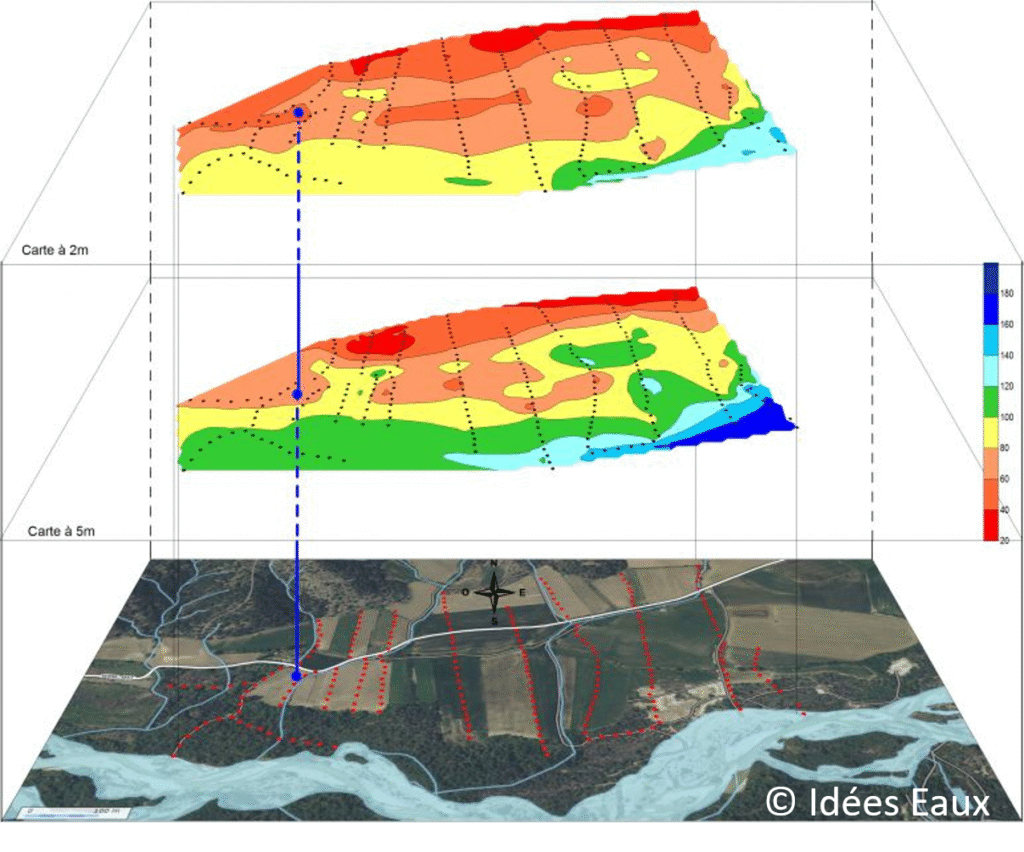

Géophysique

Appliquée aux eaux souterraines, la géophysique ou hydrogéophysique permet en quelque sorte d’imager le sous-sol telle que le fait une radio ou une échographie pour le corps humain. Les méthodes électriques permettent de mesurer la résistivité du sous-sol, et les méthodes électriques leur conductivité. L’eau étant résistive et peu conductrice, ces méthodes permettent entre autres d’identifier les niveaux et les profondeurs où l’eau est présente en plus grande quantité.

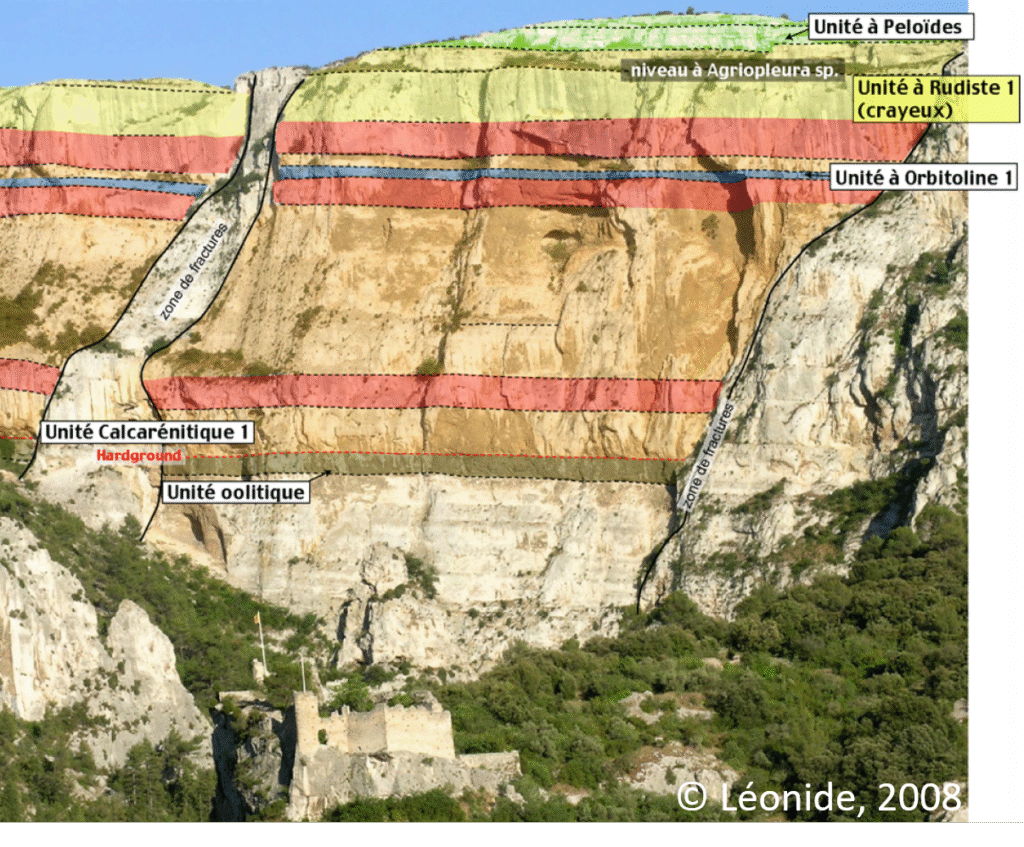

Caractérisation géologique

La caractérisation géologique nécessite un travail de terrain important. La première étape est d‘identifier les différents types de roches et le contexte de leur formation (e.g. sédimentologie), puis de s’intéresser aux déformations et altérations quelles ont subies (e.g. structurale, tectonique, karstologie). Il s’agit ensuite d’adapter ces connaissances aux eaux souterraines en se focalisant sur les roches et les structures (e.g. failles) susceptibles de laisser passer l’eau ou au contraire de constituer une barrière aux écoulements.

Workflow

La chaire partenariale GeEAUde a développé une approche méthodologique (workflow) adaptée aux enjeux actuels et futurs des eaux souterraines. Comprenant 4 étapes, ce workflow met à l’honneur l’importance de la compréhension des aquifères qui est indispensable au développement de stratégies d’adaptation aux changements globaux et à une gestion durable.

Caractérisation

La caractérisation est une première étape essentielle pour comprendre la structure et le fonctionnement des aquifères à différentes échelles spatiales (de la parcelle au bassin) et temporelles (de l’événement au cycle hydrologique). Elle nécessite l’utilisation d’un panel d’outils innovants en constante optimisation ou développement.

Suivi

Le suivi est l’étape indispensable pour comprendre l’évolution du fonctionnement d’un aquifère au cours du temps. Il nécessite l’adaptation d’un ensemble d’outils pour qu’ils soient optimisés pour les différentes échelles spatiales (de la parcelle au bassin) et temporelles (de l’évènement au cycle hydrologique) étudiées.

Modélisation

Les résultats issus de la caractérisation et des suivis peuvent être associées pour concevoir des schémas conceptuels ou des modèles numériques de la structure et du fonctionnement d’un aquifère. Ces modèles ont pour vocation d’intégrer l’ensemble des processus qui affectent un aquifère afin de pouvoir évaluer l’influence de l’évolution d’un ou plusieurs paramètres sur les eaux souterraines (e.g. occupation du sol, changement climatique).

Aide à la décision & stratégies de gestion durable

L’intégration des trois précédentes actions peuvent être couplée à une analyse économique fine afin d’évaluer l’impact de l’exploitation, actuelle et future, des ressources en eau souterraine, ainsi que de simuler et évaluer, avec un flux de données en temps réel, les différentes stratégies de gestion. L’objectif est de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées par rapport aux pressions anthropiques et naturelles en adaptant leurs stratégies afin d’assurer une gestion durable des ressources en eau.